Vous la connaissez peut-être trop bien, cette situation où votre ado revient désespéré du collège ou du lycée, avec une mauvaise note, et sans commune mesure avec le travail fourni pour ce devoir. Car vous l'avez vu travailler, vous pouvez attester qu'il s'est préparé sérieusement. Vous l'avez même aidé en lui (ré)expliquant et en l'interrogeant. Une partie du dimanche y a passé, et des soirées aussi. Alors pourquoi cette note très en-deçà du travail fourni ?

Plusieurs pistes sont possibles :

- le stress provoqué par l'évaluation qui se déroule dans un autre environnement que le cadre familier de la maison,

- l'apprentissage qui n'est pas encore finalisé, s'est avéré fragile et a conduit à des erreurs,

- ou bien encore la manière de travailler qui n'a pas permis de se préparer à réinvestir les connaissances dans diverses tâches complexes.

Comment faire face à chacun de ces cas de figure pour que le temps passé à travailler soit la garantie du succès ?

1️⃣ "Je n'y arrive pas encore", plutôt que "Je n'y arriverai jamais".

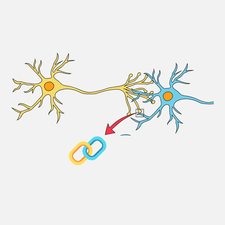

Les neurosciences se sont penchées sur la question : comment est-il possible de travailler dur pour apprendre, sans que cela ne donne les résultats attendus ? En réalité, la bonne question est plutôt : sans que cela ne donne PAS ENCORE les résultats escomptés.

✅ En effet, votre enfant apprend, mais cela ne se voit pas encore.

Ses connexions neuronales pour réaliser cette tâche ne sont pas encore assez fortes pour passer de l'échec à la réussite. Les chercheurs considèrent que l'apprentissage est un continuum au cours duquel les connexions vont se renforcer progressivement, et qu'il arrivera un moment où elles seront suffisantes pour passer de l'erreur à la bonne réponse. Avant, le professeur a l'impression que l'élève ne progresse pas, alors qu'en réalité, il apprend. Il peut se produire un phénomène que l'on appelle à tort le «déclic" ("Ça y est ! J'ai compris !"). Or l'élève n'a pas compris d'un seul coup comme par magie.

Au contraire, la force de ses connexions a lentement et progressivement atteint le niveau qu'il fallait pour permettre de réaliser la tâche sans erreur.

Lorsqu'enfin l'élève réussit la tâche, il lui faudra continuer d'apprendre pour consolider, progresser vers des tâches de plus en plus complexes. Il réduira ainsi la charge cérébrale due à la difficulté des débuts, de même que les oublis. C’est ce qui s'appelle le surapprentissage : il faut continuer de réactiver les connexions neuronales pour les renforcer et progresser.

2️⃣ Je savais tout, mais je n’ai plus su quoi répondre.

Autre cas de figure : l’apprenant est fin prêt, il a compris la leçon, fait des exercices utiles et pertinents, il s’est préparé efficacement… Mais le jour J, en condition d'évaluation, il oublie tout face à sa copie et perd totalement ses moyens. Il ne lui reste plus qu’à s'insurger contre l'injustice de la situation, voire à regretter d'avoir fait tous ces efforts pour… rien. Et pire encore, à se dire que la prochaine fois, ça ne vaudra même pas la peine de travailler puisque ça ne marche pas.

🔹 Que s'est-il donc passé ?

La raison en est aux conditions mêmes de l'évaluation qui ont fait perdre ses moyens à l'apprenant, car elles n'ont rien à voir avec l'espace familier et rassurant dans lequel il s'est préparé. La salle de classe, les tables alignées les unes derrière les autres, la présence du professeur incarnant la future note, l'idée même d’une évaluation sommative qui est là pour sanctionner tout un processus d'apprentissage, le suspens et les surprises du sujet, les autres élèves penchés sur leurs copies et qui tous ont l'air de savoir quoi répondre, le temps qui s'écoule inexorablement et cette fichue sonnerie qui va retentir… : tout se ligue pour faire monter le stress et provoquer un « blanc ».

🔹 En effet il ne suffit pas d'avoir appris sa leçon et de savoir faire tous les types d'exercices imaginables, encore faut-il, si l’on est sensible au trac, apprivoiser les conditions de l'évaluation. Et il est possible de s'entraîner à cela grâce à l'imagination et à quelques petits aménagements de l'espace et du temps à la maison.

✅ L'idéal est de s'organiser son petit examen blanc chez soi :

- en choisissant un sujet ou des exercices non encore faits

- en s'installant dans une pièce inhabituelle mais tranquille

- en prévoyant seulement le matériel autorisé le jour de l'évaluation

- en veillant à éliminer toutes les sources de distraction (Panneau « Ne pas déranger », « Examen en cours », téléphone éteint, pas de musique…)

- en respectant le temps imparti de l'épreuve, et en plaçant une montre ou un réveil sur la table pour contrôler la gestion du temps

- en ayant préalablement décomposé les étapes de ce type d'évaluation et estimé leur durée pour avoir un planning « temps »

-

en se projetant dans la salle de classe : en imaginant à la place des murs de la pièce ceux de la salle de classe, la présence des autres

élèves assis à leur table, le tableau et le bureau du professeur en face, la place de la porte et des fenêtres, l’atmosphère et même pourquoi pas, les odeurs.

✅ À l'issue de cet entraînement un débrief personnel s'avère très utile.

Qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui peut encore être amélioré ? C'est la répétition de cette stratégie qui rend sa mise en œuvre de plus en plus aisée et en garantit le succès.

3️⃣ Je savais tout, j'avais fait tous les exercices et j'ai eu tout faux !

🔹 La question est : le travail de préparation était-il le bon ?

Certes, il est absolument nécessaire de savoir son cours par cœur — cela ne se discute pas. Faire des exercices non plus. Mais lesquels ? Car s'il s'agissait de simples exercices d'application, il est évident que cela n'a pas pu suffire à faire face à une évaluation, à moins que celle-ci n’ait été qu’un test de connaissances. Or en général les sujets sont élaborés pour aller beaucoup plus loin et pour vérifier si l'apprenant est capable de mobiliser et d'utiliser son savoir, et de le réinvestir dans des situations complexes toujours différentes de celles qu'il a apprise en premier.

Ainsi, si la leçon portait sur les règles de l'accord du participe passé employé avec être et avoir, les questions de base pourraient être des terminaisons à compléter, des textes à trous. Le niveau suivant serait par exemple d’écrire sous la dictée des phrases comprenant des participes passés, ce qui demande d'appliquer rapidement et de manière automatique les règles apprises. Une tâche plus complexe encore consisterait à rédiger un paragraphe ou plus à un temps composé, afin de montrer que l'on sait employer de soi-même et à bon escient les participes passés et leurs accords dans un texte de sa propre composition. On le voit, le but ultime de l'apprentissage et le transfert des connaissances dans des tâches de plus en plus complexes.

🔹 Les apprenants ne sont pas tous égaux face à ce défi.

Cela prend plus de temps pour certains, qui ont besoin de répéter davantage les tâches de base, tandis que d'autres passeront à l'étape 2 ou à l'étape 3 plus rapidement. Le plus important est d'être conscient que lorsqu'on réussit les exercices d'application de la règle, le processus d'apprentissage n'est pas terminé. C’est pourquoi, quand on se sent enfin à l’aise dans les exercices de repérage (je trouve les participes passés dans la phrase), il faut passer progressivement à l’étape de la manipulation (je complète les terminaisons, je conjugue, je fais des exercices de réécriture…), pour parvenir à celle de l’expression écrite (je crée mes propres phrases avec des participes passés, je sais l'utiliser en rédaction).

🔹 Face à un sujet où l'on lui demandera d’exécuter des tâches qu’il n'a jamais pratiquées, celui ou celle qui s'est préparé uniquement au niveau 1 se trouvera totalement démuni. Le cas de figure le plus critique est malheureusement celui de l’élève de 1ère qui se trouve face à son premier bac blanc de français et qui n’a fait jusqu’ici… qu’une dissertation partielle (un plan détaillé, une seule partie rédigée, par exemple). Le temps lui est compté jusqu’à l’épreuve finale et il doit mettre les bouchées doubles.

✅ Comment surmonter l'obstacle ?

Au lycée, ouvrir des annales d’examens pour le bac, se frotter à différents sujets sur une même œuvre, dégager des problématiques, construire des plans et rédiger ; puis lire les corrigés, s'auto-corriger, partager cette activité avec d’autres élèves… Ces activités seront bien plus formatrices que de se reposer sur la seule connaissance de l’œuvre étudiée.

Au collège, observer les pages d'exercice de son manuel pour découvrir la manière dont sont classés les exercices (par complexité croissante), les essayer seul ou avec un camarade, demander des explications complémentaires au professeur pour les réaliser ; s’exercer sur des annales de brevet… Voilà comment mieux franchir le cap du transfert de connaissances.

La note n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle est le reflet d'un instant T, et soumise à de nombreux paramètres (méthodologiques,

émotionnels, environnementaux...). Pour ne pas laisser votre ado baisser les bras en criant à l'injustice, prenez le temps de vous poser pour l'analyser à deux. C'est le début de l'apaisement et

de la reconquête.

© ClaireLearning - 04 Avril 2022

Crédit photo : ClaireLearning avec Canva - Photo Pixabay

Écrire commentaire